お知らせ

2022年6月25日にオープンセミナー2022@広島 (OSH 2022)「Re: エンジニアのための統計・データ分析入門」を開催します。

西本は「オープンセミナー@広島 実行委員会」委員長をつとめています。

この記事は株式会社シュアルタ の「協賛(予定)コンテンツ」です。

飼い犬に噛まれる

OSH 2019 で「飼い犬に噛まれる」「よく吠える」などと話をした。現在8歳7ヶ月のシーリハムテリアのメス「アンナ」は、いまでも、たまに私を噛む。

前回は数ヶ月前の金曜日の朝に指を噛まれて、自分で止血をしたが、この状態で週末を迎えるのが不安になり、夕方、皮膚科に駆け込んだ。軟膏と抗生物質を処方された。外科か皮膚科か迷ったが、皮膚科はよい選択だった。猫にかまれて入院する人もいる、と医師は私に言った。

けがをしたら消毒をするものだと思い込んでいたが、アルコール消毒をしないでよく洗う。これが現代の医療。

今回は完全に私の不注意だった。アンナの歯を磨こうとして、歯みがきシートを巻いた指をアンナの口に差し込んだのだ。

現在、歯みがきには必ず歯ブラシを使っている。

「問題行動をやめさせるのではなく、先行事象を排除する」である。

ここ数ヶ月は、吠える回数も減らせている。後述するトレーニングの効果もあるが、原則は「先行事象の排除」つまり「吠えにくい部屋にアンナを移している」のだ。

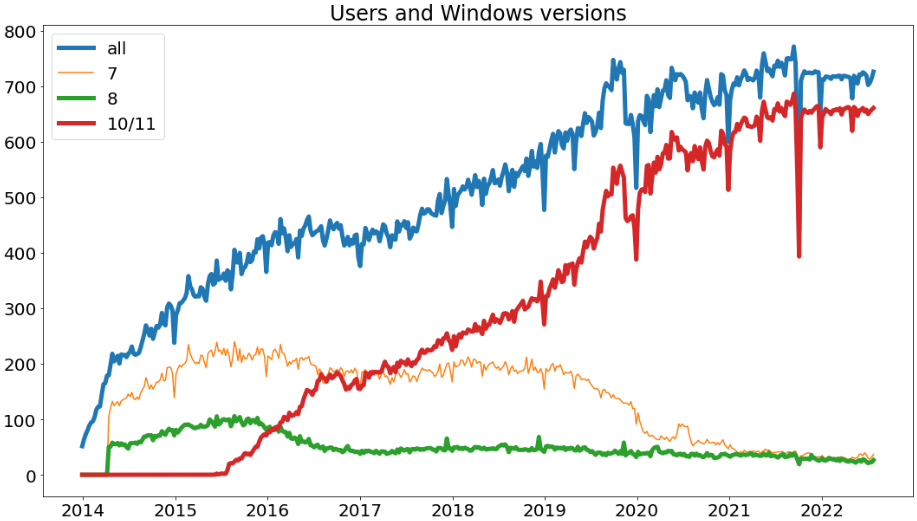

下記は私が最近 Python で作ったカレンダーヒートマップのツイートだ。一番下の段が2022年で、その上の3段(2019年から2021年)よりも、色が濃い(吠えた回数が多い)日が少なくなっている。

データは自作のセンサー装置「アンナほえたワン」 で収集している。不安定なプロトタイプだが、動き続けている。

数値は Slack に通知される。「今日は50回吠えているから、もう別の部屋に移そう」といった判断ができる。これは「エラーバジェット」からヒントを得ている。犬と暮らすことはサーバー管理に似ているのだ。

犬のことを学ぶ

こういうことをすると「犬がかわいそう」だろうか?犬はもっと自由に家の中を移動して、気が済むまで吠えた方がいいのだろうか?

それを考えるためには、犬のことを学ぶ必要がある。

古い書籍に書かれている「悪いことをしたら罰する」という犬のしつけ方は、少なくとも私はうまく行かなかった。激しく抵抗されて、何度も噛まれた。

新しい科学的な知見から犬の飼い方を解説する書籍が出版されはじめている。Udemy にも「犬のしつけ」コンテンツが次々に登場している。Netflix には「KALI K9 : どんな犬でもしつけます」 というシリーズがある。

まずDOG SIGNALというコミックを読み、楽しみながら犬の行動や気持ちの基本、そして飼い主がどんな典型的な失敗をするのか、などを知るとよい。

辻谷秋人「犬と人はなぜ惹かれあうか」 は、エッセイのように書かれているが、「主な参考文献」には学術書が多数並んでいる。新しい研究成果を著者が読み解きつつも、「人はふつうこんな気持ちでこんなふうに犬を飼うよね」という目線で綴られている。私もたくさんの文献を集めて読んだ(り読まなかったりした)が、最初にこれを読めばよかった。

2020年春、ステイホームが続く中「ほえたワン」の数字を下げる方法がわからない私は、ペットショップでいちど実演を見たことがあるドッグトレーナーさんに相談の電話をかけた。

散歩だけでも落ち着いて歩くようになれば、と思ったのだが、散歩が上手になる以前に、まず家の中で基本的なトレーニングが必要、というのが見立てだった。

DOG SIGNAL を読めばわかるが、トレーニングされるのは飼い主だ。もちろん、トレーナーさんがアンナに直接なにかをして起きる変化もある(プロは短時間で効率よくやってくれる)。だが、次のトレーニングの日まで、アンナの行動を左右するのは、飼い主である私たち夫婦なのだ。

最初のトレーニングで「確率」という言葉が登場して、私は驚いた。

妻は子犬のときに「まて」「おすわり」などをアンナに教えていた。たいていの犬の飼い主がある程度はやっているはずだ。

では「まて」と言われたときに犬は100パーセント確実に「まて」をするだろうか?無視して吠えてしまうだろうか?

もしアンナが吠えているときに飼い主が「まて」と言って、吠えるのをやめるなら、吠える回数は減る。

「指示をきいてくれる確率」がいまどれくらいなのか?

数値化して伝えること、数値化して理解することが求められた。

「指示をきいてくれる確率」を上げるにはどんな行動変容が必要で、そのためにどう介入したらいいのか?

その介入はどのくらい効果があったのか?

私たちは最初はほぼ毎週、その後は毎月、定期的にドッグトレーナーさんをお招きして、教えてもらった。

部屋の中で、首輪とリードをつけて、飼い主がリードを引いて、なにかをコツコツ経験させていく。

いまアンナがどういう状態なのか、どういう気持ちなのか、探る方法を飼い主が学ぶ。

半年後に、吠える回数がすこし減ってきて、効果を感じた。ドッグトレーナーさんの予約をいったん終了した。その後は、私が独自のトレーニングをしたり、あるいは、トレーニングそのものをサボったりしていた。

だが、また数ヶ月すると、またアンナは言うことを聞かなくなり、吠える回数も増え、止めようとしても止まらなくなった。散歩のときに吠える声もだんだん高くなり、興奮が強くなった。

「悪くなった」ということだけは、分かった。

私はふたたびドッグトレーナーさんに電話をして、トレーニングを再開した。学び直し。「わかったつもりだったが、実はわかっていなかった」ことがたくさんあった。

アンナが子犬のころ適切なトレーニングをすれば違っていただろう。今はすっかりシニアだ。成犬になってからの「しつけ」は簡単ではない。

私が隣に座って Zoom ミーティングをしても気にならないくらい、現在、ふだんのアンナは落ち着いている。静かに眠っているアンナのほうが、何かを警戒したり恐れたりして吠え続けているアンナよりも、幸せだと思う。

だが、日々のトレーニングをすこし休んでしまうと、あっという間に「言うことを聞かないアンナ」「ずっと興奮しているアンナ」になってしまう。

その予兆にちゃんと気づいて、そうならないように、日々のトレーニングを続けなくてはならない。

私は「日々のコツコツ」の必要性を痛感した。一方で、「変われないものを無理に変えてはいけない」とも感じた。

観察とデータ収集、分析を続けた私には、アンナがどういうときにどの場所でどう吠えやすいか、分かってきた。

「アンナが吠えにくい場所を作り、そこにアンナを移す」ことは、こうして日常になった。

夜、人と犬が寝る場所も別々になった。これで、夜中に私が噛まれるリスクもなくなった。

散歩のときにも「吠えやすい状況」を回避しはじめた。他の犬が近づかないようにルートを変えたり、引き返したり、トラックが走る道を避けたり、などなど。。

それは効果があるのだろうか?私は散歩中にアンナが吠えた回数を数え始めた。携帯型の音センサーを作る計画はあったが、もっと手軽なもので実践するべきだと感じて、100円ショップでカウンターを買った。これを散歩中にバッグやポケットに忍ばせる。アンナがトラックや他の犬に吠えるたびに「カチカチカチ」とカウンターのボタンを押すようになった。

この「散歩でほえたワン」は2021年末から始めて、毎日スプレッドシートに数字を打ち込んでいる。大きな変化は見られない。強いていえば、この半年、現状を維持できている。

手段は洗練させていきたいが、目的と関心があれば、データはどんなところからでも作れる。

認知行動療法

私は2022年3月まで広島市立大学の協力研究員としてお世話になっていた。だが、学生さんの研究発表会を聴講するくらいで、大学と縁の薄い生活が10年くらい続いていた。

2022年4月に放送大学の選科履修生になって現在は「認知行動療法」を受講している。

「認知行動療法」(印刷教材)

ドッグトレーニングと人間の心理カウンセリングには共通する原理があり、参考になる手法もありそうだ。また、ドッグトレーニングのためには犬と飼い主の両方の行動変容が必要だということも痛感してきた。

私はNPOの理事として発達障害支援の団体に関わっている 。応用行動分析が共通の理論だと知ったことは、ドッグトレーニングを学んだ背景のひとつだった。

放送大学の「認知行動療法」はテレビ科目で、講義は映像である。資格も経験もなくてもいきなり学生になって、好きな科目を受講できる。私の目当てはこの科目の放送教材だ。なお「放送」大学ではあるが、学生は放送授業をインターネット配信で視聴できる。

目的と関心があればなんでも数値化できる、という事例はここにもあった。たとえば不安階層表、あるいは SUDs という値は、不安、恐怖、嫌悪などへの対処に使われる、内観に基づく数値化である。

あるいは「調査観察型 」の行動実験 という技法は、なにかを数えて数字で捉える。思い込みを排除して、物事の認識の仕方を変えるセラピーに使われる。

OSH Talks 2021.12 で「可視化からはじめる ITエンジニアのセルフ・アウェアネス入門 – メタからチームと自己をカイゼンする」というお話をされた池内さんは、トークの途中で「価値のワーク」をやってくださった。

VIDEO

後で知ったが、これは「行動活性化法」において「代替行動」を探すための手続きだ。やはり「主観を数値化してみる」ことに意味がある、と私は理解した。

認知行動療法では、数値化をして、科学的に手法の有効性を検証する。その一方で「共感的理解」が基本原則とされている。相手の立場に立って理解に努める、といった意味である。

私が「ドッグトレーニング」あるいは、愛犬の生活に介入を始めたことは、最初は、噛まれたくない、もっとテレワークを快適にしたい、といった動機だった。しかし、犬について学び、学習と行動の理論を学び、数値化して可視化してPDCAを回しているうちに、私はアンナに「共感」できた、と感じた。

本当に動物が好きな人は、もっと感覚的に犬や猫に共感できる。私は回りくどい方法でここにたどり着いたと思うが、動物を心から大切にしている人たちに、やっと追いついた、とも言える。

数値化、統計、データ分析、可視化、これらは「共感」と密接に繋がっている。そしてアンナに共感する方法を学んだ私は、もっといろいろなことに、より共感しやすくなった。たぶん。

共感とマネジメント

共感とイノベーション:マイクロソフトの企業文化の変化がどのように新製品の開発に影響をもたらしているか

この記事は2019年に公開されている。私はサティア・ナデラさんが書いた「Hit Refresh」 という本を知らなかった。だが、読み始めると、家族の障害がきっかけで重視するようになった「共感」が、マイクロソフトの復活にどう関わってきたか、アクセシビリティがどう関わっているのか、あらためて「答え合わせ」ができそうだ。

殺伐とした企業カルチャーを変えるために、マイクロソフトCEOが幹部に勧めた1冊

上記の記事で「NVC 人と人との関係にいのちを吹き込む法」という書籍が紹介されている。教訓として挙げられている「評価をしない観察」は「調査観察型の行動実験」に近いと思われる。「先入観を排除してデータ・数字で物事を捉える」ことで、感情をコントロールするテクニックではなかろうか。

自分のことを振り返ると、私はドッグトレーニングを学び始めて、共感の対象は愛犬だけではないと気づいた。

開発やコンサルティングの仕事で、エンジニアや営業メンバーや経営者に共感すること、顧客の顧客に共感すること、などを意識しながら、顧客の支援を続けている。

客観的な評価はないが、私の実感は、

犬を飼うと仕事がうまくなる

である。

シュアルタという会社を作った私は「学ぶ」ことにこだわった。スクリーンリーダーNVDAの活動 と、ドッグトレーニングが、どう繋がっているのか。ぼんやりした展望しかなかった。犬をスマートスピーカーのようだと思ったこともあった。

アクセシビリティもアニマルウェルフェアも「共感」が重要である。これが現時点でのシュアルタの学びだ。

共感と行動と変容

私が開発者として関わっている団体が、クラウドファンディングの準備をしている。

エンパシーム「じぶんが変わる」体験と実証のプロジェクトに参加・ご支援ください!

私は「共感」を対象とするソフトウェアの開発に参加していた。にもかかわらず「共感」について理解も実践もできていなかった、と気づいた。恥ずかしい限りだ。

理由を振り返ると「行動を変えなかったから」だと思う。

私がアンナに共感できたのは、アンナがうちにやってきたからではなく、アンナを理解しようとして私が行動を変えたからだ。

行動を変えようという気持ちが生まれるためには共感が必要。

共感が生まれるためには行動が必要。

これは悪循環だ。だが、これを断ち切るのがたとえば「認知行動療法」だ。

悪循環を「別の共感」で断ち切る方法もある。

前述の「エンパシーム」には英語の発音を練習するコンテンツがある。昨年秋から「ラジオ英語会話講座を取り上げたテレビドラマ」 を見ていたことがきっかけで(共感したのだろう)、私自身がこのコンテンツを実践することにした。

毎日15分、お手本の英語の音声を聞いて、自分の英語の発音を録音して残す。

自分自身によるアプリの検証、いわゆるドッグフーディングのつもりだったが「気持ちよく音声を残せるアプリであること」も確認できる。

そして、データが残ること、可視化されることは、やはり「日々鍛錬」のモチベーションになった。喋るということも、毎日の習慣にしないと、すぐに衰えていくのだ。

広島県が「ひろしま Quest」というデータ分析の e-learning を運用して、コンペや勉強会を開催していることも、そのころ知った。データ分析も、日々の習慣にしないと、やっぱり身につかない。

これら e-learning やコンペは「分析と可視化に必要な日々の鍛錬を分析・可視化」してくれる。データ分析の話は何度でもしつこく戻ってくるのだ。

データ分析をめぐる「はてしない物語」を OSH 2022 で共有したいと願っている。

もし OSH 2022 に共感していただけたら、

すごい広島 with Python[63] x「ひろしまQuest」スタートダッシュ

にもご参加いただきたい。

やってみないと気づかないことがある。継続によって価値を生むことがある。

やってみるきっかけになる「共感」は人それぞれ。

「共感」を生む方法が多様であるほど、多くの人に届く。

「データ・数値化・可視化」に関わる「実践」は、それ自身が新しい「共感」を生み、次の行動変容に繋がる。

そんな気持ちで、私も次の「行動」を模索している。

更新履歴

2022年5月30日 執筆、公開 2022年5月31日 イベント名の表記など訂正